1910

陕西,收麦

法国传教士梅荫华 摄

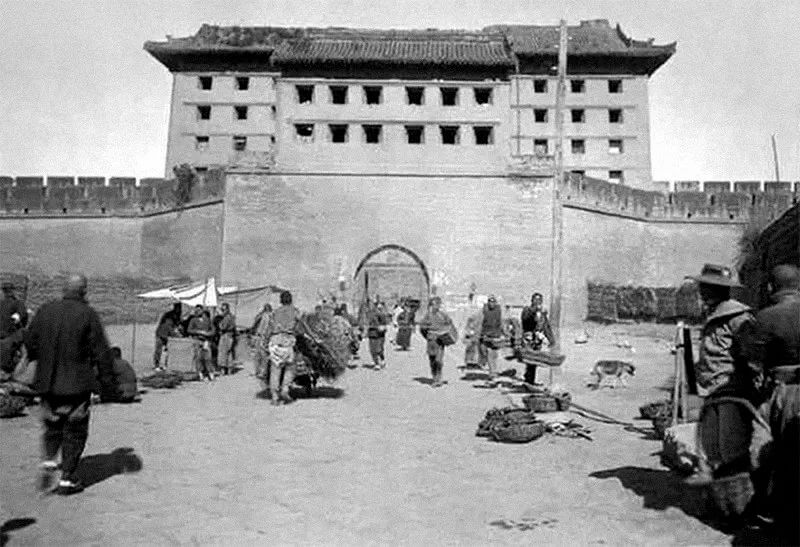

1921

陕西西安,南门外

瑞典美术史家、汉学家喜仁龙 摄

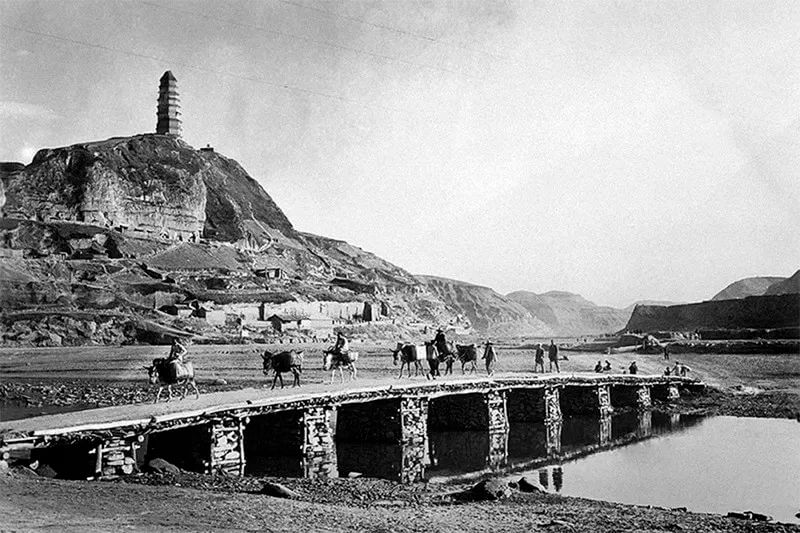

1944

陕西延安,延河古桥上

林迈克 摄

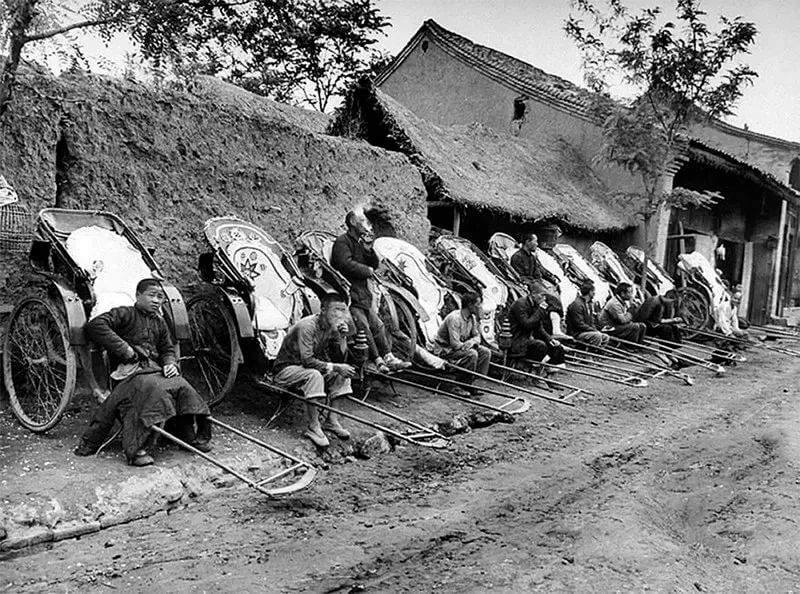

1947

陕西临潼,等客人的人力车夫

美国LIFE杂志记者马克·考夫曼摄

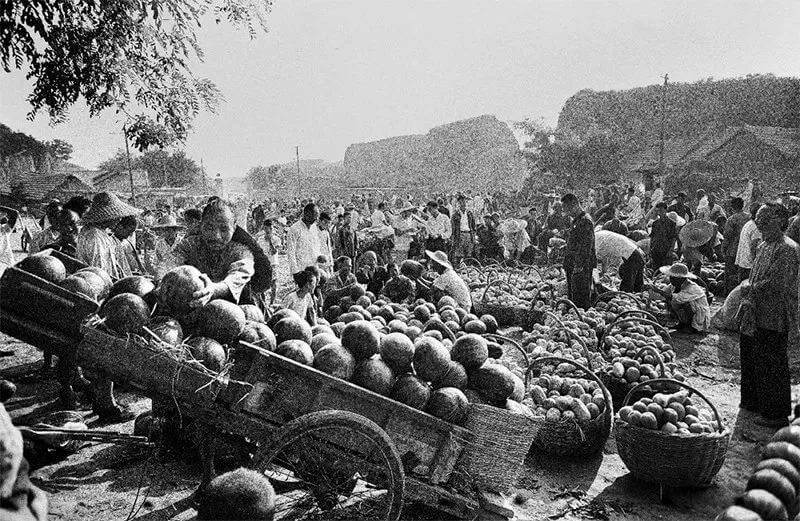

1965

陕西西安,龙首村农贸市场

王凌 摄

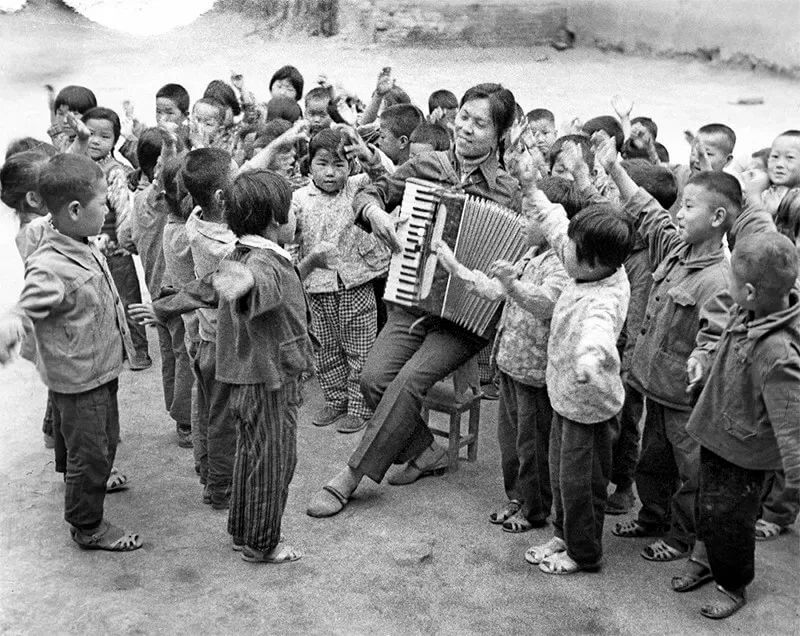

1965

陕西临潼,托儿所老师带领孩子唱歌

任永健 摄

1974

陕西西安,大雁塔至南向北俯瞰

王凌 摄

1976

陕西岐山县,蔡家坡集市

白涛 摄

1977

陕西西安,北门外陇海铁路上的蒸汽机车

焦斌 摄

1978

陕西临潼县,渭河枯水期的过河便桥

任永健 摄

1979

陕西西安,钟楼和东、西、南、北四条大街

王凌 摄

1979

陕西岐山县,农家结婚“三转一响”

白涛 摄

1986

陕西宝鸡市陇县,妆扮社火

邱晓 摄

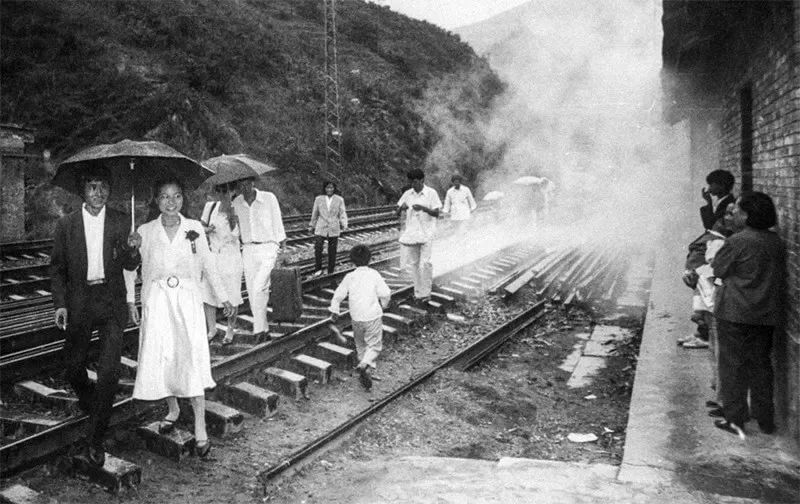

1989

陕西略阳县徐家坪,新娘乘坐绿皮火车到婆家

杜宝同 摄

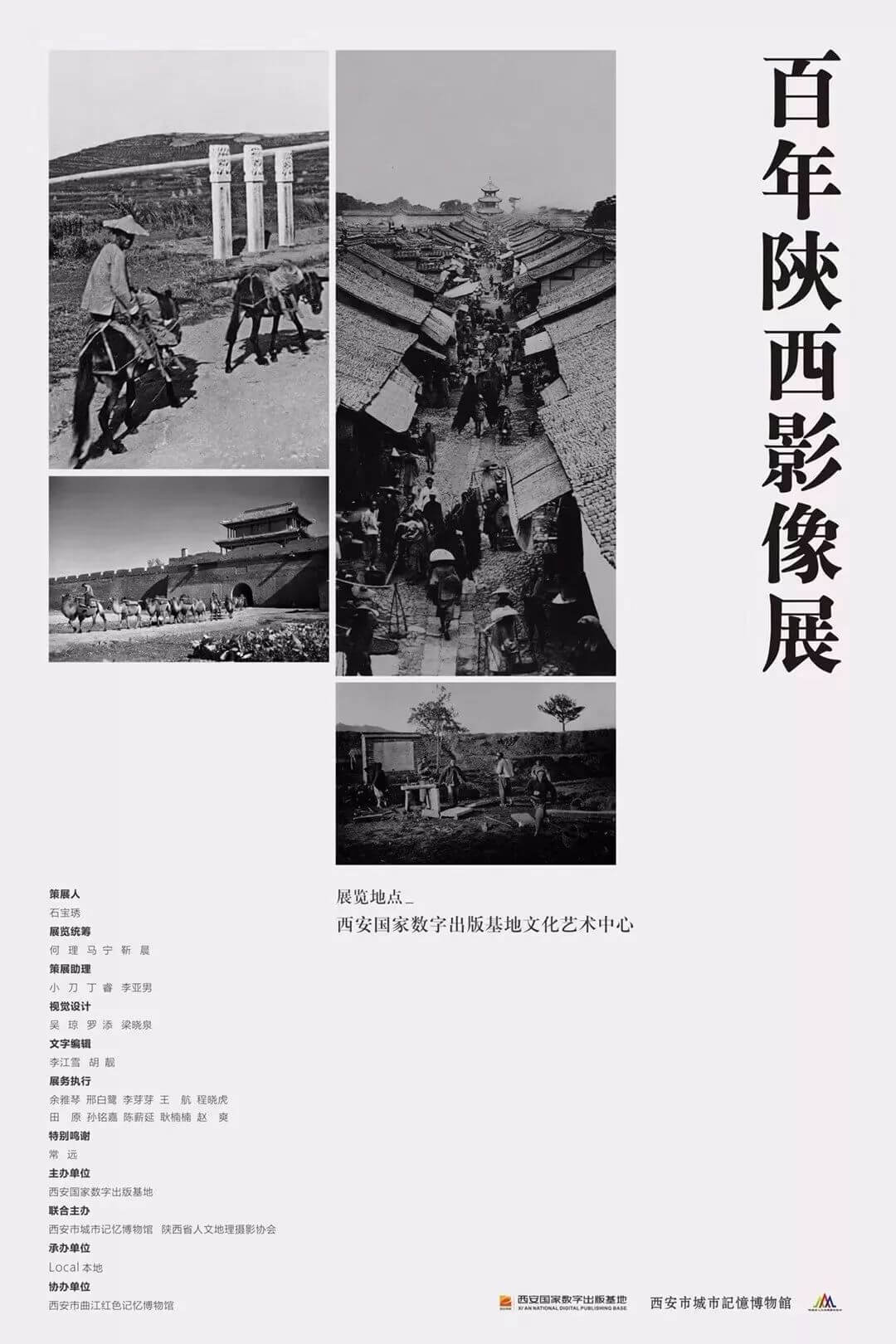

百年陕西影像展

Local本地 × 西安市城市记忆博物馆 联合呈现

策展人

石宝琇

展期

2018.6.20 - 2018.8.25

地址

西安国家数字出版基地文化艺术中心

联合主办

西安国家数字出版基地

西安市城市记忆博物馆

陕西省人文地理摄影协会

Local本地

百年陕西

真实而静止的摄影图像最善长于重现历史“原相”

陕西,因在河南陕州的陕塬以西而得名。

陕西,曾是周、秦两朝的腹地。自周、秦先祖起,就重视史记。商代青铜器,图饰精美绝伦,造型奇异多变,却无有关史实的文字。周的重要青铜器,皆有记载事件的文字。

到了秦代,更出现了记叙重大事件的繁多文字,并且镌刻在石鼓上,即“石鼓文”。因先祖重视文字记载历史,而史典被后人传承、借鉴,所以以陕西关中为京都的周、秦和后来的汉、唐,在中国历史上的形象都很鲜明。这些不俗的表现,应该得益于“以史为鉴”。

从清朝末年开始,就不断有外国人拿着照相机进入陕西,拍下了很多记录陕西风景、名胜、城镇、街市、人物、风物、事件的逼真图像。对于当时的陕西人来说,这些图像充满神奇,令人百思不得其解。因为人们开天辟地第一次看到,景物和人物被如此真实地复制在纸片上,而且将永远存留于世,将成为历史的不朽实证。

当陕西人手里也有了照相机,便开始进入摄影图像记录陕西历史的新时代,而且他们的表现和先祖一样执着。因为他们超群的行为和观念,被当时中国摄影界称为“陕西群体”,其实就是陕西摄影的“纪实派”。

进入现代,摄影术出现,引发一场可以逼真复制所有现实存在的图像革命,使得摄影图像成为记录历史的宠儿。于是文、图并驾齐驱,开创了写史的新时代。重视历史记载,并不仅仅是重视过去,它启示、开拓未来的意义,更值得人们重视。

此次的展览,是以影像的方式记录和呈现清末至新世纪时期数百年来陕西的历史发展进程,从不同的角度出发,用建筑、交通、服饰、民间艺术及游艺、传统习俗、农业生产、工业生产、教育,将影像分类,从细节之处观察和发现数百年陕西的变化。

当流动的人、事被凝固为静止的图像标本时,就可能成为“图像史记”;成为国家、民族借鉴历史的依据;成为后人追溯往事的“票契”,成为开明政治家的辅佐。因为真实而静止的摄影图像最善长于重现历史“原相”。